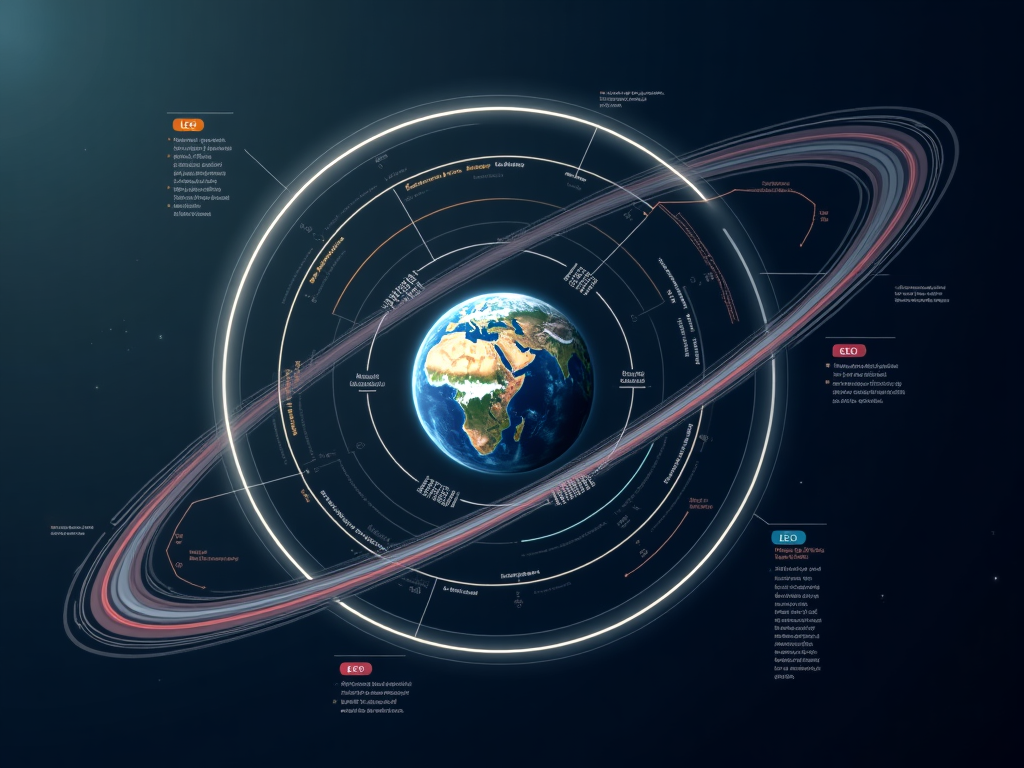

Типы орбит и их характеристики

Низкая околоземная орбита (LEO)

Высота: 160-2000 км

Преимущества:

- Низкая задержка сигнала (20-40 мс)

- Меньшие энергозатраты на передачу данных

- Возможность использования менее мощных терминалов

- Высокая пропускная способность системы

Недостатки:

- Необходимость в большом количестве спутников для глобального покрытия

- Сложная система управления группировкой

- Короткий срок службы спутников (5-7 лет)

- Высокая стоимость развертывания полной группировки

Средняя околоземная орбита (MEO)

Высота: 2000-35786 км

Преимущества:

- Умеренная задержка сигнала (50-150 мс)

- Меньшее количество спутников для глобального покрытия

- Больший срок службы спутников (10-15 лет)

- Баланс между покрытием и задержкой

Недостатки:

- Более высокие требования к мощности передатчиков

- Средняя пропускная способность

- Более сложная защита от радиационного воздействия

Геостационарная орбита (GEO)

Высота: 35786 км

Преимущества:

- Постоянное покрытие фиксированной территории

- Необходимо всего 3-4 спутника для глобального покрытия

- Длительный срок службы спутников (15-20 лет)

- Стабильное положение относительно Земли

Недостатки:

- Высокая задержка сигнала (500-700 мс)

- Ограниченная пропускная способность

- Высокие требования к мощности терминалов

- Ограниченное покрытие полярных регионов